高爾夫揮桿的生物力學

揮桿分期

藉由分析不同時期動作的生物力學、肌動學,更能了解運動傷害的成因。

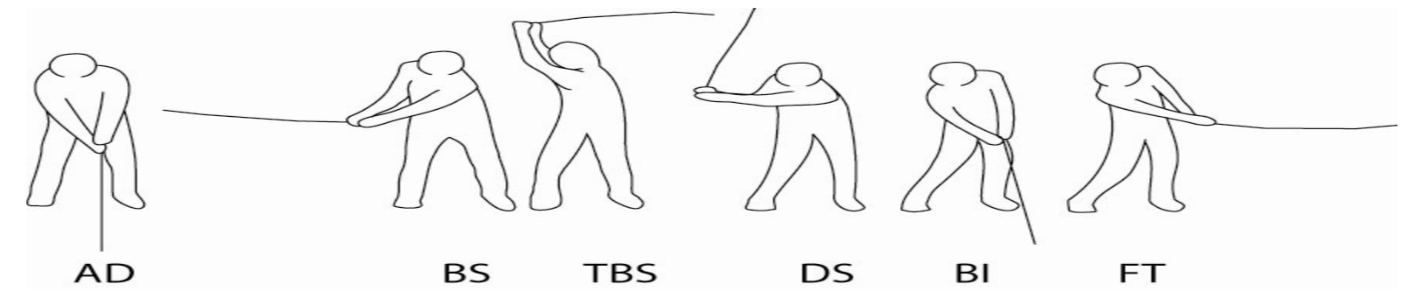

根據Okuda et al.,高爾夫揮桿可以分成六個時期,分別為:

1. 擊球準備 (Address)

2. 上桿 (Backswing)

3. 上桿頂點 (Top of the Swing)

4. 下桿 (Downswing)

5. 擊球 (Impact)

6. 送桿(Follow Through)

現代揮桿與傳統揮桿的差異

揮桿的動作隨著時間不斷演進,雖然每個人在揮桿上都會有個體差異,根據許多文獻,可依照動作形態上的差異將揮桿主要分為傳統揮桿(Classic Swing)、現代揮桿(Modern Swing)。而不同揮桿的差異,可能導至不同的受傷成因。

兩者最主要的差異在於肩與髖的旋轉角度差,現代揮桿著重在利用X-Factor、X-Factor Stretch,以及臗與骨盆的啟動,來產生較大的桿頭速度。這是因為X-Factor stretch運用了牽張縮短循環來讓軀幹、腹部的肌肉在瞬間離心收縮後,達到更大的向心收縮。

![]() X-Factor:上桿頂點時肩膀與骨盆的旋轉角度差

X-Factor:上桿頂點時肩膀與骨盆的旋轉角度差

![]() X-Factor Stretch: 下桿期間最大的X-Factor以及上桿頂點時的X-Factor的差

X-Factor Stretch: 下桿期間最大的X-Factor以及上桿頂點時的X-Factor的差

![]() 牽張縮短循環(SSC, stretch shorten cycle):藉由讓肌肉在短暫時間快速伸展,在短時間內徵召到較多的運動單元,而產生有效率的肌肉收縮。目前SSC的主要機制有兩個,第一為肌梭理論,肌梭位於肌肉裡,當肌梭感知到過度的拉伸,為了保護肌肉,會促使肌肉收縮; 其二為肌肉、肌腱所儲存的彈性能,類似於橡皮筋被拉長後,一鬆開就會回縮,而肌肉、肌腱在短時間被拉伸後,也就是離心收縮的過程,會儲存彈性能,而當肌肉轉而做向心收縮時,彈性能就會被釋放出來,產生更大的收縮力量。

牽張縮短循環(SSC, stretch shorten cycle):藉由讓肌肉在短暫時間快速伸展,在短時間內徵召到較多的運動單元,而產生有效率的肌肉收縮。目前SSC的主要機制有兩個,第一為肌梭理論,肌梭位於肌肉裡,當肌梭感知到過度的拉伸,為了保護肌肉,會促使肌肉收縮; 其二為肌肉、肌腱所儲存的彈性能,類似於橡皮筋被拉長後,一鬆開就會回縮,而肌肉、肌腱在短時間被拉伸後,也就是離心收縮的過程,會儲存彈性能,而當肌肉轉而做向心收縮時,彈性能就會被釋放出來,產生更大的收縮力量。

(Finn C.2013)

物理治療師 江靜文

參考資料

1. Okuda I., Gribble P., Armstrong C. Trunk rotation and weight transfer patterns between skilled and low skilled golfers. J Sports Sci Med. 2010;9(1):127-133.

2. Finn C. Rehabilitation of low back pain in golfers: from diagnosis to return to sport. Sports Health. 2013;5(4):313-319.